Участник:Konstantin 013: различия между версиями

| Строка 115: | Строка 115: | ||

=== Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма === | === Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма === | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

=== Масштабируемость алгоритма и его реализации === | === Масштабируемость алгоритма и его реализации === | ||

Версия 21:00, 31 октября 2017

Основные авторы описания: К.В.Телегин

Содержание

- 1 Свойства и структура алгоритмов

- 1.1 Общее описание алгоритма

- 1.2 Математическое описание алгоритма

- 1.3 Вычислительное ядро алгоритма

- 1.4 Макроструктура алгоритма

- 1.5 Схема реализации последовательного алгоритма

- 1.6 Последовательная сложность алгоритма

- 1.7 Информационный граф

- 1.8 Ресурс параллелизма алгоритма

- 1.9 Входные и выходные данные алгоритма

- 2 Программная реализация алгоритма

- 2.1 Особенности реализации последовательного алгоритма

- 2.2 Локальность данных и вычислений

- 2.3 Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма

- 2.4 Масштабируемость алгоритма и его реализации

- 2.5 Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма

- 2.6 Выводы для классов архитектур

- 2.7 Существующие реализации алгоритма

- 3 Литература

1 Свойства и структура алгоритмов

1.1 Общее описание алгоритма

Данный алгоритм находит равновесие Нэша в игре двух лиц с конечным числом стратегий

1.2 Математическое описание алгоритма

Определим игру двух лиц. Пусть первый игрок имеет в своём распоряжении стратегии x из множества стратегий X , а второй игрок стратегии y из множества стратегий Y . Будем рассматривать игру в нормальной форме. Это означает, что каждый из игроков выбирает стратегию, не зная выбора партнёра. Пару стратегий (x, y) будем называть ситуацией. У первого игрока имеется функция выигрыша F(x, y) , а у второго G(x, y) , определённые на на множестве всех ситуаций X × Y . каждый игрок стремится, по возможности, максимизировать свою функцию выигрыша. Таким образом, игра двух лиц в нормальной форме задаётся набором \Gamma \langle X, Y, F(x, y), G(x, y) \rangle . Ситуация (x^0, y^0) называется равновесием по Нэшу игры \Gamma если: \max_{x \in X} F(x, y^0) = F(x^0, y^0) \quad , \quad \max_{y \in Y} F(x^0, y) = G(x^0, y^0)

Иными словами, каждому из игроков невыгодно отколняться от ситуации равновесия.[1]

В данной статье мы рассмотрим нахождение ситуаций равновесий Нэша в одном специальном случае для множеств X, Y . Назовём игру \Gamma биматричной, если X, Y - конечные множества. тогда можно считать, что X = [1, ..., n], Y = [1, ..., m] , а F, G - являются матрицами R^{n × m}

1.3 Вычислительное ядро алгоритма

Сначала будет естественно для каждого столбца матрицы F найти максимум в нём и для каждой строки матрицы G найти максимум в ней. Т.е. мы ищем для каждого из m векторов R^n мы ищем максимум и для каждого из n векторов R^m мы ищем максимум. После этого для каждой ситуации (x^0, y^0) несложно понять, является ли она равновесием Нэша: нужно просто проверить, что F(x^0, y^0) - максимальный элемент в y^0 -м столбце матрицы F и G(x^0, y^0) - максимальный элемент в x^0 -ой строке матрицы G .

1.4 Макроструктура алгоритма

Если алгоритм использует в качестве составных частей другие алгоритмы, то это указывается в данном разделе. Если в дальнейшем имеет смысл описывать алгоритм не в максимально детализированном виде (т.е. на уровне арифметических операций), а давать только его макроструктуру, то здесь описывается структура и состав макроопераций. Если в других разделах описания данного алгоритма в рамках AlgoWiki используются введенные здесь макрооперации, то здесь даются пояснения, необходимые для однозначной интерпретации материала. Типичные варианты макроопераций, часто встречающиеся на практике: нахождение суммы элементов вектора, скалярное произведение векторов, умножение матрицы на вектор, решение системы линейных уравнений малого порядка, сортировка, вычисление значения функции в некоторой точке, поиск минимального значения в массиве, транспонирование матрицы, вычисление обратной матрицы и многие другие.

Описание макроструктуры очень полезно на практике. Параллельная структура алгоритмов может быть хорошо видна именно на макроуровне, в то время как максимально детальное отображение всех операций может сильно усложнить картину. Аналогичные аргументы касаются и многих вопросов реализации, и если для алгоритма эффективнее и/или технологичнее оставаться на макроуровне, оформив макровершину, например, в виде отдельной процедуры, то это и нужно отразить в данном разделе. Выбор макроопераций не однозначен, причем, выделяя различные макрооперации, можно делать акценты на различных свойствах алгоритмов. С этой точки зрения, в описании одного алгоритма может быть представлено несколько вариантов его макроструктуры, дающих дополнительную информацию о его структуре. На практике, подобные альтернативные формы представления макроструктуры алгоритма могут оказаться исключительно полезными для его эффективной реализации на различных вычислительных платформах.

1.5 Схема реализации последовательного алгоритма

Данный код реализует последовательную версию алгоритма

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <list>

#include <utility>

std::list<std::pair<int, int> >

nash_equilibrium(

const std::vector<std::vector<double> > &f,

const std::vector<std::vector<double> > &g)

{

std::list<std::pair<int, int> > res;

int n = f.size();

int m = g[0].size();

std::vector<double> maxf(m);

for (int i = 0; i < m; ++i) {

maxf[i] = f[0][i];

for (int j = 1; j < n; ++j) {

maxf[i] = std::max(maxf[i], f[j][i]);

}

}

std::vector<double> maxg(n);

for (int i = 0; i < n; ++i) {

maxg[i] = g[i][0];

for (int j = 1; j < m; ++j) {

maxg[i] = std::max(maxg[i], g[i][j]);

}

}

for (int i = 0; i < n; ++i) {

for (int j = 0; j < m; ++j) {

if (f[i][j] == maxf[j] && g[i][j] == maxg[i]) {

res.emplace_back(i, j);

}

}

}

return res;

}

1.6 Последовательная сложность алгоритма

Очевидно, сложность данного алгоритма будет 2nm

1.7 Информационный граф

Для начала был создан граф поиска максимума для каждого столбца матрицы F. надеюсь, аналогичный граф для поиска максимума в каждой строке графа G строить не придётся.

1.8 Ресурс параллелизма алгоритма

Здесь приводится оценка параллельной сложности алгоритма: числа шагов, за которое можно выполнить данный алгоритм в предположении доступности неограниченного числа необходимых процессоров (функциональных устройств, вычислительных узлов, ядер и т.п.). Параллельная сложность алгоритма понимается как высота канонической ярусно-параллельной формы [2]. Необходимо указать, в терминах каких операций дается оценка. Необходимо описать сбалансированность параллельных шагов по числу и типу операций, что определяется шириной ярусов канонической ярусно-параллельной формы и составом операций на ярусах.

Параллелизм в алгоритме часто имеет естественную иерархическую структуру. Этот факт очень полезен на практике, и его необходимо отразить в описании. Как правило, подобная иерархическая структура параллелизма хорошо отражается в последовательной реализации алгоритма через циклический профиль результирующей программы (конечно же, с учетом графа вызовов), поэтому циклический профиль (п.1.5) вполне может быть использован и для отражения ресурса параллелизма.

Для описания ресурса параллелизма алгоритма (ресурса параллелизма информационного графа) необходимо указать ключевые параллельные ветви в терминах конечного и массового параллелизма. Далеко не всегда ресурс параллелизма выражается просто, например, через координатный параллелизм или, что то же самое, через независимость итераций некоторых циклов (да-да-да, циклы - это понятие, возникающее лишь на этапе реализации, но здесь все так связано… В данном случае, координатный параллелизм означает, что информационно независимые вершины лежат на гиперплоскостях, перпендикулярных одной из координатных осей). С этой точки зрения, не менее важен и ресурс скошенного параллелизма. В отличие от координатного параллелизма, скошенный параллелизм намного сложнее использовать на практике, но знать о нем необходимо, поскольку иногда других вариантов и не остается: нужно оценить потенциал алгоритма, и лишь после этого, взвесив все альтернативы, принимать решение о конкретной параллельной реализации. Хорошей иллюстрацией может служить алгоритм, структура которого показана на рис.2: координатного параллелизма нет, но есть параллелизм скошенный, использование которого снижает сложность алгоритма с n\times m в последовательном случае до (n+m-1) в параллельном варианте.

Рассмотрим алгоритмы, последовательная сложность которых уже оценивалась в п.1.6. Параллельная сложность алгоритма суммирования элементов вектора сдваиванием равна \log_2n, причем число операций на каждом ярусе убывает с n/2 до 1. Параллельная сложность быстрого преобразования Фурье (базовый алгоритм Кули-Тьюки) для векторов с длиной, равной степени двойки - \log_2n. Параллельная сложность базового алгоритма разложения Холецкого (точечный вариант для плотной симметричной и положительно-определенной матрицы) это n шагов для вычислений квадратного корня, (n-1) шагов для операций деления и (n-1) шагов для операций умножения и сложения.

1.9 Входные и выходные данные алгоритма

Входные данные: две матрицы R^{n × m}

Выходные данные: список пар (i, j) , где i \in [1 .. n], j \in [1 .. m]

2 Программная реализация алгоритма

Вторая часть описания алгоритмов в рамках AlgoWiki рассматривает все составные части процесса их реализации. Рассматривается как последовательная реализация алгоритма, так и параллельная. Описывается взаимосвязь свойств программ, реализующих алгоритм, и особенностей архитектуры компьютера, на которой они выполняются. Исследуется работа с памятью, локальность данных и вычислений, описывается масштабируемость и эффективность параллельных программ, производительность компьютеров, достигаемая на данной программе. Обсуждаются особенности реализации для разных классов архитектур компьютеров, приводятся ссылки на реализации в существующих библиотеках.

2.1 Особенности реализации последовательного алгоритма

2.2 Локальность данных и вычислений

2.3 Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма

2.4 Масштабируемость алгоритма и его реализации

Задача данного раздела - показать пределы масштабируемости алгоритма на различных платформах. Очень важный раздел. Нужно выделить, описать и оценить влияние точек барьерной синхронизации, глобальных операций, операций сборки/разборки данных, привести оценки или провести исследование сильной и слабой масштабируемости алгоритма и его реализаций.

Масштабируемость алгоритма определяет свойства самого алгоритма безотносительно конкретных особенностей используемого компьютера. Она показывает, насколько параллельные свойства алгоритма позволяют использовать возможности растущего числа процессорных элементов. Масштабируемость параллельных программ определяется как относительно конкретного компьютера, так и относительно используемой технологии программирования, и в этом случае она показывает, насколько может вырасти реальная производительность данного компьютера на данной программе, записанной с помощью данной технологии программирования, при использовании бóльших вычислительных ресурсов (ядер, процессоров, вычислительных узлов).

Ключевой момент данного раздела заключается в том, чтобы показать реальные параметры масштабируемости программы для данного алгоритма на различных вычислительных платформах в зависимости от числа процессоров и размера задачи [3]. При этом важно подобрать такое соотношение между числом процессоров и размером задачи, чтобы отразить все характерные точки в поведении параллельной программы, в частности, достижение максимальной производительности, а также тонкие эффекты, возникающие, например, из-за блочной структуры алгоритма или иерархии памяти.

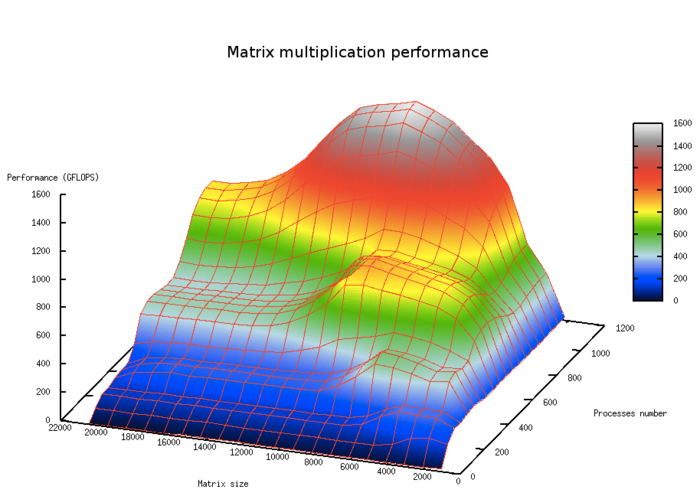

На рис.5. показана масштабируемость классического алгоритма умножения плотных матриц в зависимости от числа процессоров и размера задачи. На графике хорошо видны области с большей производительностью, отвечающие уровням кэш-памяти.

2.5 Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма

Это объемный раздел AlgoWiki, поскольку оценка эффективности реализации алгоритма требует комплексного подхода [4], предполагающего аккуратный анализ всех этапов от архитектуры компьютера до самого алгоритма. Основная задача данного раздела заключается в том, чтобы оценить степень эффективности параллельных программ, реализующих данный алгоритм на различных платформах, в зависимости от числа процессоров и размера задачи. Эффективность в данном разделе понимается широко: это и эффективность распараллеливания программы, это и эффективность реализации программ по отношению к пиковым показателям работы вычислительных систем.

Помимо собственно показателей эффективности, нужно описать и все основные причины, из-за которых эффективность работы параллельной программы на конкретной вычислительной платформе не удается сделать выше. Это не самая простая задача, поскольку на данный момент нет общепринятой методики и соответствующего инструментария, с помощью которых подобный анализ можно было бы провести. Требуется оценить и описать эффективность работы с памятью (особенности профиля взаимодействия программы с памятью), эффективность использования заложенного в алгоритм ресурса параллелизма, эффективность использования коммуникационной сети (особенности коммуникационного профиля), эффективность операций ввода/вывода и т.п. Иногда достаточно интегральных характеристик по работе программы, в некоторых случаях полезно показать данные мониторинга нижнего уровня, например, по загрузке процессора, кэш-промахам, интенсивности использования сети Infiniband и т.п. Хорошее представление о работе параллельной MPI-программы дают данные трассировки, полученные, например, с помощью системы Scalasca.

2.6 Выводы для классов архитектур

В данный раздел должны быть включены рекомендации по реализации алгоритма для разных классов архитектур. Если архитектура какого-либо компьютера или платформы обладает специфическими особенностями, влияющими на эффективность реализации, то это здесь нужно отметить.

На практике это сделать можно по-разному: либо все свести в один текущий раздел, либо же соответствующие факты сразу включать в предшествующие разделы, где они обсуждаются и необходимы по смыслу. В некоторых случаях, имеет смысл делать отдельные варианты всей части II AlgoWiki применительно к отдельным классам архитектур, оставляя общей машинно-независимую часть I. В любом случае, важно указать и позитивные, и негативные факты по отношению к конкретным классам. Можно говорить о возможных вариантах оптимизации или даже о "трюках" в написании программ, ориентированных на целевые классы архитектур.

2.7 Существующие реализации алгоритма

Для многих пар алгоритм+компьютер уже созданы хорошие реализации, которыми можно и нужно пользоваться на практике. Данный раздел предназначен для того, чтобы дать ссылки на основные существующие последовательные и параллельные реализации алгоритма, доступные для использования уже сейчас. Указывается, является ли реализация коммерческой или свободной, под какой лицензией распространяется, приводится местоположение дистрибутива и имеющихся описаний. Если есть информация об особенностях, достоинствах и/или недостатках различных реализаций, то это также нужно здесь указать. Хорошими примерами реализации многих алгоритмов являются MKL, ScaLAPACK, PETSc, FFTW, ATLAS, Magma и другие подобные библиотеки.

3 Литература

- ↑ Васин А.А., Морозов В.В. "Введение в теорию игр с приложениями в экономике"(учебное пособие). - М.: 2003. - 278 с. Pages 91-92

- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег

<ref>; для сносокVVVVVVне указан текст - ↑ Антонов А.С., Теплов А.М. О практической сложности понятия масштабируемости параллельных программ// Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных системах (HPC 2014): Материалы XIV Международной конференции -Пермь: Издательство ПНИПУ, 2014. С. 20-27.

- ↑ Никитенко Д.А. Комплексный анализ производительности суперкомпьютерных систем, основанный на данных системного мониторинга // Вычислительные методы и программирование. 2014. 15. 85–97.